di Vito Manescalchi

L’Italia dei giornalisti è una delle peggiori facce dell’Italia democratica, perché essi per l’appunto, i giornalisti, dovrebbero raccontare, certo criticamente ma senza astio polemico personale, la realtà politica, economica, culturale di questo Paese, mentre non di rado i loro articoli e le loro narrazioni sono palesemente inficiate da moti umorali di simpatia o antipatia per questo o quel personaggio della vita pubblica, non causati da una pacata e obiettiva valutazione degli atti politici compiuti o delle misure economiche adottate e dei relativi risultati, ma semplicemente dal carattere, dal tipo di personalità, dalla forma mentis, dall’eloquio, e in definitiva da elementi non determinanti che non dovrebbero indurre in nessun caso un giornalista che si rispetti a trasformarsi in una specie di bulldozer predisposto a distruggere platealmente, con atteggiamenti visibilmente provocatori e interventi televisivi preconcetti, tendenziosi e inutilmente offensivi, il loro bersaglio. Continua a leggere

L’Italia dei giornalisti è una delle peggiori facce dell’Italia democratica, perché essi per l’appunto, i giornalisti, dovrebbero raccontare, certo criticamente ma senza astio polemico personale, la realtà politica, economica, culturale di questo Paese, mentre non di rado i loro articoli e le loro narrazioni sono palesemente inficiate da moti umorali di simpatia o antipatia per questo o quel personaggio della vita pubblica, non causati da una pacata e obiettiva valutazione degli atti politici compiuti o delle misure economiche adottate e dei relativi risultati, ma semplicemente dal carattere, dal tipo di personalità, dalla forma mentis, dall’eloquio, e in definitiva da elementi non determinanti che non dovrebbero indurre in nessun caso un giornalista che si rispetti a trasformarsi in una specie di bulldozer predisposto a distruggere platealmente, con atteggiamenti visibilmente provocatori e interventi televisivi preconcetti, tendenziosi e inutilmente offensivi, il loro bersaglio. Continua a leggere

Renzi è certo un personaggio umanamente e politicamente divisivo, anche se lui stesso è consapevole che proprio per questo motivo c’è un prezzo da pagare, ovvero l’antipatia altrui, l’avversione di nemici e non di rado di amici, e persino un certo isolamento a livello istituzionale. Non è per i compromessi ad ogni costo, per le mediazioni ad oltranza, per rituali ricomposizioni politiche nel suo partito e con altri partiti. Renzi non intende la lotta politica come esercizio del potere fine a se stesso e del potere cui si debba sacrificare qualunque progettualità e aspirazione, ma come mezzo di risoluzione mirata dei problemi nel quadro di una situazione data, di una ben determinata realtà, con i mezzi e i soggetti politici di cui in essa sia possibile disporre senza pregiudiziali ideologiche. Sbaglierà, non sbaglierà: in fondo è un dilemma che vale per ogni politico non votato ad un conformismo di massa e ad un politically correct di bassa lega. La verità è che, piaccia o non piaccia, i fatti nel frattempo gli hanno dato ragione: le condizioni economiche dell’Italia sono migliorate e questo lo si deve obiettivamente alla sua intraprendenza, alla sua politica non più accomodante (come in passato) in Europa, alle sue scelte economico-finanziarie non certo perfette ma altrettanto certamente proficue sia pure entro i limiti di una complessiva situazione sociale molto contraddittoria, per certi aspetti enigmatica o indecifrabile.

Renzi è certo un personaggio umanamente e politicamente divisivo, anche se lui stesso è consapevole che proprio per questo motivo c’è un prezzo da pagare, ovvero l’antipatia altrui, l’avversione di nemici e non di rado di amici, e persino un certo isolamento a livello istituzionale. Non è per i compromessi ad ogni costo, per le mediazioni ad oltranza, per rituali ricomposizioni politiche nel suo partito e con altri partiti. Renzi non intende la lotta politica come esercizio del potere fine a se stesso e del potere cui si debba sacrificare qualunque progettualità e aspirazione, ma come mezzo di risoluzione mirata dei problemi nel quadro di una situazione data, di una ben determinata realtà, con i mezzi e i soggetti politici di cui in essa sia possibile disporre senza pregiudiziali ideologiche. Sbaglierà, non sbaglierà: in fondo è un dilemma che vale per ogni politico non votato ad un conformismo di massa e ad un politically correct di bassa lega. La verità è che, piaccia o non piaccia, i fatti nel frattempo gli hanno dato ragione: le condizioni economiche dell’Italia sono migliorate e questo lo si deve obiettivamente alla sua intraprendenza, alla sua politica non più accomodante (come in passato) in Europa, alle sue scelte economico-finanziarie non certo perfette ma altrettanto certamente proficue sia pure entro i limiti di una complessiva situazione sociale molto contraddittoria, per certi aspetti enigmatica o indecifrabile. Entrambe hanno radici africane. Cecile Kyenge, già ministro dell’Integrazione del governo Letta ed oggi europarlamentare, è originaria della Repubblica Democratica del Congo. Kawtar Barghout, studentessa di giurisprudenza, è nata in Marocco nel 1991 e si è trasferita in Italia quando aveva due anni.

Entrambe hanno radici africane. Cecile Kyenge, già ministro dell’Integrazione del governo Letta ed oggi europarlamentare, è originaria della Repubblica Democratica del Congo. Kawtar Barghout, studentessa di giurisprudenza, è nata in Marocco nel 1991 e si è trasferita in Italia quando aveva due anni. A dividere le due donne è lo Ius soli. La Kyenge, primo ministro nero nella storia d’Italia, è una strenua sostenitrice di questa legge. Subito dopo la sua elezione fu tra i firmatari della proposta. La Barghout è invece contraria. Convinta che la cittadinanza si debba ottenere solo al termine di un rigoroso percorso d’integrazione, è diventata una paladina del no allo Ius soli. In Terris ha raccolto i pareri di entrambe.

A dividere le due donne è lo Ius soli. La Kyenge, primo ministro nero nella storia d’Italia, è una strenua sostenitrice di questa legge. Subito dopo la sua elezione fu tra i firmatari della proposta. La Barghout è invece contraria. Convinta che la cittadinanza si debba ottenere solo al termine di un rigoroso percorso d’integrazione, è diventata una paladina del no allo Ius soli. In Terris ha raccolto i pareri di entrambe. Per il conformismo contemporaneo di massa, per la legge del “politically correct”, tutte le volte che si toccano certi temi la risposta è obbligata nel senso che può e deve essere una e una soltanto, cioè unilaterale e predeterminata. Temi in primo luogo come quelli sessuali, per cui è sufficiente che qualche attricetta, mossa da propositi insani e mal camuffati dal dichiarato o sottinteso intento di contribuire al progresso civile del genere umano e in particolare alla causa della dignità femminile, decida di far sapere a tutti di essere stata stuprata molti anni prima da un famoso e potente produttore o regista cinematografico, che molti media gridino allo scandalo, allo sfruttamento sessuale della donna da parte di uomini di potere, al machismo, al becero sessismo maschile e via dicendo. Ora, sarà stato certamente volgare il giornale “Libero” nel titolare “prima la danno via e poi frignano”, con ovvia allusione a quelle attrici nostrane e internazionali che hanno rivelato a scoppio molto ritardato di aver subìto violenza nel regno hollywoodiano, ma è ben risaputo che, a meno di non essere completamente tondi o vergognosamente ipocriti, tale regno sia in gran parte un regno di vanità, di lussuria, di perversione, un regno in cui il successo e la notorietà e talvolta anche la ricchezza sono conseguibili soprattutto per le donne a prezzo di cedimenti morali, di bassi compromessi e scelte riprovevoli, di cui non si può non essere preventivamente coscienti e informati.

Per il conformismo contemporaneo di massa, per la legge del “politically correct”, tutte le volte che si toccano certi temi la risposta è obbligata nel senso che può e deve essere una e una soltanto, cioè unilaterale e predeterminata. Temi in primo luogo come quelli sessuali, per cui è sufficiente che qualche attricetta, mossa da propositi insani e mal camuffati dal dichiarato o sottinteso intento di contribuire al progresso civile del genere umano e in particolare alla causa della dignità femminile, decida di far sapere a tutti di essere stata stuprata molti anni prima da un famoso e potente produttore o regista cinematografico, che molti media gridino allo scandalo, allo sfruttamento sessuale della donna da parte di uomini di potere, al machismo, al becero sessismo maschile e via dicendo. Ora, sarà stato certamente volgare il giornale “Libero” nel titolare “prima la danno via e poi frignano”, con ovvia allusione a quelle attrici nostrane e internazionali che hanno rivelato a scoppio molto ritardato di aver subìto violenza nel regno hollywoodiano, ma è ben risaputo che, a meno di non essere completamente tondi o vergognosamente ipocriti, tale regno sia in gran parte un regno di vanità, di lussuria, di perversione, un regno in cui il successo e la notorietà e talvolta anche la ricchezza sono conseguibili soprattutto per le donne a prezzo di cedimenti morali, di bassi compromessi e scelte riprovevoli, di cui non si può non essere preventivamente coscienti e informati. Qualche anno fa fu stilato in una ridente cittadina emiliana il decalogo del buon amministratore. Le regole del buon sindaco erano le seguenti: essere una persona seria, trasparente, dignitosa e onesta; stare al tavolo del proprio ufficio municipale per il controllo e il corretto disbrigo degli atti amministrativi e contabili ma andare anche in giro per la città per verificarne personalmente carenze, problematiche, urgenze; essere capace di ascoltare i cittadini e accettarne le critiche specie se obiettivamente propositive e costruttive; essere capace di pensare non solo alle esigenze immediate della città ma anche al suo futuro; essere non solo formalmente irreprensibile ma anche moralmente appassionato circa il modo di accostarsi alle problematiche urbane e civili; essere capace di tutelare il territorio non in modo parziale e selettivo ma nella sua interezza e in ogni momento della giornata; essere sensibile a problematiche strutturali ed essenziali del territorio e ad un rapporto assiduo con i cittadini; essere capace di mettere a disposizione della popolazione giovanile spazi e strumenti ricreativi, di svago, di libertà creativa, di incontro interpersonale, ma senza dimenticare di predisporre un sistema di regole funzionale alla crescita del senso civico degli stessi giovani; essere in grado di elaborare e diffondere tra la gente una conoscenza politica e amministrativa adeguata; e, infine, essere apartitico.

Qualche anno fa fu stilato in una ridente cittadina emiliana il decalogo del buon amministratore. Le regole del buon sindaco erano le seguenti: essere una persona seria, trasparente, dignitosa e onesta; stare al tavolo del proprio ufficio municipale per il controllo e il corretto disbrigo degli atti amministrativi e contabili ma andare anche in giro per la città per verificarne personalmente carenze, problematiche, urgenze; essere capace di ascoltare i cittadini e accettarne le critiche specie se obiettivamente propositive e costruttive; essere capace di pensare non solo alle esigenze immediate della città ma anche al suo futuro; essere non solo formalmente irreprensibile ma anche moralmente appassionato circa il modo di accostarsi alle problematiche urbane e civili; essere capace di tutelare il territorio non in modo parziale e selettivo ma nella sua interezza e in ogni momento della giornata; essere sensibile a problematiche strutturali ed essenziali del territorio e ad un rapporto assiduo con i cittadini; essere capace di mettere a disposizione della popolazione giovanile spazi e strumenti ricreativi, di svago, di libertà creativa, di incontro interpersonale, ma senza dimenticare di predisporre un sistema di regole funzionale alla crescita del senso civico degli stessi giovani; essere in grado di elaborare e diffondere tra la gente una conoscenza politica e amministrativa adeguata; e, infine, essere apartitico. Lo scandalo dei baroni, come è stato ribattezzato dai giornali, è partito da lui: Philip Laroma Jezzi, ricercatore di Diritto tributario all’Università di Firenze. È lui ad aver fornito alla Procura di Firenze gli elementi che hanno dato il la all’inchiesta che nei giorni scorsi ha portato a

Lo scandalo dei baroni, come è stato ribattezzato dai giornali, è partito da lui: Philip Laroma Jezzi, ricercatore di Diritto tributario all’Università di Firenze. È lui ad aver fornito alla Procura di Firenze gli elementi che hanno dato il la all’inchiesta che nei giorni scorsi ha portato a  Per capire come stanno realmente le cose attorno alla chiusura senza senso delle strade del centro, abbiamo selezionato per voi una serie di post apparsi su Fb che oltre a porre giuste domande, spiegano senza peli sulla lingua il vero motivo di questa enorme pagliacciata messa in piedi dal sindaco più cazzaro che l’Italia abbia mai avuto.

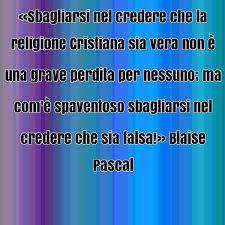

Per capire come stanno realmente le cose attorno alla chiusura senza senso delle strade del centro, abbiamo selezionato per voi una serie di post apparsi su Fb che oltre a porre giuste domande, spiegano senza peli sulla lingua il vero motivo di questa enorme pagliacciata messa in piedi dal sindaco più cazzaro che l’Italia abbia mai avuto. “Che Dio esista o non esista, l’uomo è il Dio della norma. Non esiste una norma già data in natura. In natura esistono solo fatti, eventi” (P. Flores D’Arcais, Etica dell’ateismo, in “Micromega”, 3/ 2008). Se esiste, infatti, poiché Dio parla solo attraverso l’uomo per quanto ispirato questi possa essere, esiste solo attraverso l’uomo, attraverso la sua voce, la sua pretesa di rappresentarlo e rappresentarne la volontà; se non esiste, ogni uomo può crearsi una norma, una legge e può tentare di farla valere socialmente, storicamente con il consenso di altri uomini. In questo senso, osserva d’Arcais, che Dio esista o non esista, tutto è comunque permesso e quindi ogni creazione, ogni elaborazione, ogni concezione morale e politica prodotte o inventate dagli uomini e da ogni singolo uomo sono condannate al soggettivismo, al relativismo, al nichilismo.

“Che Dio esista o non esista, l’uomo è il Dio della norma. Non esiste una norma già data in natura. In natura esistono solo fatti, eventi” (P. Flores D’Arcais, Etica dell’ateismo, in “Micromega”, 3/ 2008). Se esiste, infatti, poiché Dio parla solo attraverso l’uomo per quanto ispirato questi possa essere, esiste solo attraverso l’uomo, attraverso la sua voce, la sua pretesa di rappresentarlo e rappresentarne la volontà; se non esiste, ogni uomo può crearsi una norma, una legge e può tentare di farla valere socialmente, storicamente con il consenso di altri uomini. In questo senso, osserva d’Arcais, che Dio esista o non esista, tutto è comunque permesso e quindi ogni creazione, ogni elaborazione, ogni concezione morale e politica prodotte o inventate dagli uomini e da ogni singolo uomo sono condannate al soggettivismo, al relativismo, al nichilismo.  Molti anni or sono, Eugenio Garin, nome leggendario della cultura filosofica italiana novecentesca, diceva che il primo e fondamentale dovere dell’insegnante è quello di non trascurare mai il principio stesso di ogni attività educativa e culturale, cioè il suo valore umano e liberatorio, al di là di ogni specialismo e tecnicismo e al di là di ogni interesse contingente o meramente utilitaristico; è quello di puntare dunque su un’idea di cultura come conquista di una sempre più profonda consapevolezza di sé e delle dimensioni storiche e spirituali universali e specifiche della propria esistenza. Garin questo affermava riprendendo l’espressione crociana “cultura e vita morale” ma senza pretendere che questi due termini dovessero essere coniugati necessariamente proprio nel senso crociano. Da questo punto di vista, con o senza Croce, non si può non esprimere un giudizio molto critico sulla scuola italiana per via di dinamiche didattiche ed educative che specialmente oggi, ma almeno dalla fine degli anni settanta in poi, sono sembrate e sembrano gravitare attorno ad idealità e aspettative che con la cultura, intesa come complesso rigoroso di conoscenze e come esercizio critico di razionalità, e con la vita morale, intesa quale acquisizione disciplinata di idealità e valori universali che sono e devono essere alla base della vita collettiva e della stessa vita personale, hanno ben poco e sempre meno a che fare.

Molti anni or sono, Eugenio Garin, nome leggendario della cultura filosofica italiana novecentesca, diceva che il primo e fondamentale dovere dell’insegnante è quello di non trascurare mai il principio stesso di ogni attività educativa e culturale, cioè il suo valore umano e liberatorio, al di là di ogni specialismo e tecnicismo e al di là di ogni interesse contingente o meramente utilitaristico; è quello di puntare dunque su un’idea di cultura come conquista di una sempre più profonda consapevolezza di sé e delle dimensioni storiche e spirituali universali e specifiche della propria esistenza. Garin questo affermava riprendendo l’espressione crociana “cultura e vita morale” ma senza pretendere che questi due termini dovessero essere coniugati necessariamente proprio nel senso crociano. Da questo punto di vista, con o senza Croce, non si può non esprimere un giudizio molto critico sulla scuola italiana per via di dinamiche didattiche ed educative che specialmente oggi, ma almeno dalla fine degli anni settanta in poi, sono sembrate e sembrano gravitare attorno ad idealità e aspettative che con la cultura, intesa come complesso rigoroso di conoscenze e come esercizio critico di razionalità, e con la vita morale, intesa quale acquisizione disciplinata di idealità e valori universali che sono e devono essere alla base della vita collettiva e della stessa vita personale, hanno ben poco e sempre meno a che fare.