Che la Chiesa ortodossa russa benedica l’aggressione di Putin all’Ucraina, che il regime teocratico iraniano autorizzi violente repressioni poliziesche contro il movimento femminile interno di emancipazione, che in diverse aree del mondo alcune minoranze religiose, tra cui quella cristiana e cattolica, abbiano ancora a subire frequenti persecuzioni, o che tra estesi gruppi di fondamentalismo religioso di segno contrapposto sussista ancora un rapporto di latente ma esplosiva conflittualità, sono tutti segni, come ha ben dimostrato in un recente libro Augusto Barbera (Laicità. Alle radici dell’Occidente, Bologna, Il Mulino, 2023), di come la laicità occidentale sia decisamente sotto attacco. Ora, Barbera individua nella laicità le radici della civiltà occidentale, là dove però il passo successivo da compiere, ma che non tutti e non molti sinora hanno compiuto, è costituito dal deciso riconoscimento che le stesse radici laiche dell’Occidente trovano il loro humus storico, religioso e culturale nel cristianesimo. Benché ancora molto discussa e talvolta variamente contestata, più sul piano emotivo e ideologico che su quello storico e logico-argomentativo, il presupposto da cui qui si muove e ampiamente evidenziato in tanta parte di storiografia nazionale e internazionale, è che la rivendicazione delle radici cristiane della laicità sia una rivendicazione pienamente legittima. A Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, sono le celebri parole di Gesù, con cui egli intendeva riconoscere, rispetto a qualunque ordine di potere spirituale e religioso costituito e organizzato secondo propri princìpi e strutture associative interne, la legittimità e l’autonomia del potere politico e dello Stato in quanto organizzazione politica e giuridica di una determinata comunità territoriale, ma al tempo stesso la non estraneità umana, morale, religiosa, delle leggi civili, degli ordinamenti economici e giuridici, delle norme e degli apparati repressivi dello Stato, non tanto ad una data giurisdizione ecclesiastica ed ecclesiale quanto alla superiore legge di Dio1. Cesare doveva essere ritenuto libero di provvedere, nel modo più responsabile e lungimirante possibile, alla sicurezza materiale e al benessere sociale ed economico del popolo da lui amministrato, senza tuttavia pretenderne l’asservimento a credenze e a modi di vita incompatibili con la fede nell’unico e vero Dio annunciato e servito dal Cristo. In questo senso, non si sarebbe trattato di riservare trattamenti privilegiati alla sua Chiesa e a coloro che, presbiteri o diaconi, sarebbero stati incaricati di ufficiarne le funzioni ma di rispettarne l’esistenza e la funzione spirituale nel quadro del normale svolgimento della vita associata. I laici sarebbero stati tutti gli appartenenti al popolo, e quindi tanto i credenti che i non credenti, ed essi sarebbero rimasti distinti dai chierici, ovvero dai membri del clero di una qualunque confessione religiosa e dalle specifiche pratiche religiose da essi esercitate, ma ciò non ne avrebbe giustificato condotte manifestamente immorali e oltraggiose nei confronti dei comandi divini e della dignità stessa comune a tutti gli esseri umani. Continua a leggere→

Post Views:

659

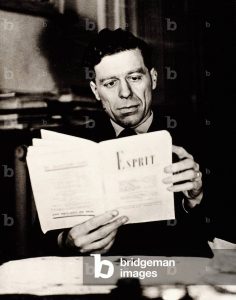

Emmanuel Mounier (1905-1950)

Emmanuel Mounier (1905-1950)