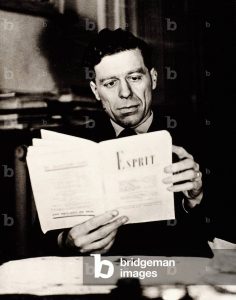

Emmanuel Mounier (1905-1950)

Emmanuel Mounier (1905-1950)

Emmanuel Mounier già nella prima metà del ‘900 parlava di una crisi così profonda della fede cristiana e cattolica da definirla, sia pure con tono interlocutorio, come una vera e propria “agonia del cristianesimo”1. Anche per questo, ben lungi dal condividere “il sogno europeistico” di tre grandi statisti cattolici come Adenauer, De Gasperi e Schuman, che a molti era apparso prodromico del perseguimento di un ideale cristiano come nuovamente capace di fungere da cuore pulsante dell’Occidente, egli non avrebbe mai creduto nella ricostituzione di un’Europa cristiana, scorgendo nella società europea troppi segni evidenti di scollamento tra le cristiane e cattoliche pratiche di pensiero e di vita e la fede dei Padri.

Allora Mounier sembrò troppo pessimista, troppo catastrofico, sebbene sempre aperto alla speranza cristiana di un improvviso risveglio spirituale delle masse popolari cristiane e di una rinnovata volontà di impegno civile e culturale soprattutto ad opera del ceto intellettuale cristiano e cattolico europeo fin troppo silente e ambiguo già in occasione dei fatti che avevano preceduto e provocato lo scoppio della seconda guerra mondiale2. Ma, per Mounier, anche prima del ‘900, una cristianità nel senso più pieno di questa parola non era mai esistita, tra l’idealizzazione di cattedrali, Santi, grandi pensatori e artisti che avevano popolato l’Europa medievale, e quelle eresie e guerre fratricide che avevano seminato discordia, violenza ed efferatezze di varia natura anche all’interno della stessa Chiesa.

In realtà, egli pensava, una società totalmente o sufficientemente cristiana non era mai esistita e risultava difficile pensare che potesse mai esistere. Restava certo il cristianesimo, la sua influenza sulla società nel suo insieme, ma restava in tutte le sue ambiguità, nella profonda ambivalenza che era costitutiva della sua storia: da una parte, il desiderio di testimoniare la fede in Cristo, dall’altra il timore di scontrarsi, a causa di essa, con forze troppo potenti e violente della storia, e il conseguente disimpegno pratico-civile, intellettuale e spirituale. Una cristianità piena, integrale, era solo quella escatologica, non storica, quella che avrebbe potuto realizzarsi alla fine dei tempi, quando il grano sarebbe stato separato dalla zizzania, quando sarebbero state definitivamente estirpate le radici del male. Tuttavia, i credenti, i cattolici in particolare, sapendo bene che il loro compito non era quello di disertare la storia ma di agirvi alacremente e coerentemente nel nome e per conto della loro fede, avrebbero potuto e dovuto onorare la loro identità spirituale e religiosa solo attraverso un coraggioso ripensamento degli insegnamenti evangelici e una concreta assunzione di responsabilità all’interno di un mondo storico-sociale in cui si sarebbe trattato di reagire principalmente ad un astratto e immanentistico modello umanistico3, da cui, soprattutto attraverso la lunga e complessa mediazione storico-culturale dell’illuminismo, della rivoluzione francese e della rivoluzione industriale, da cui sarebbero scaturite due forme spesso contrapposte di esaltazione transrazionale, due forme di mistica pratico-speculativa: quella capitalistico-liberale dell’individuo e quella, di poco successiva, del collettivo di matrice marxista e comunista. Le vittime predestinate della mistica individualistica e della mistica collettivistica, ambedue a digiuno di spirito cristiano, sarebbero state, a giudizio del filosofo francese, il concetto di persona e quello di comunità ed entrambi avrebbero costituito le principali direttrici tematiche della sua ricerca4.

Ora, per Mounier, l’impegno religioso del cristiano, sia esso un intellettuale, uno scienziato, un ecclesiastico o un semplice fedele, nel secolo della crescente secolarizzazione ma anche, e forse prima, della crisi dei fondamenti del sapere, sarebbe venuto esercitandosi, ove realmente e responsabilmente voluto, in condizioni storico-culturali differenti da quelle di epoche passate, in cui la fede religiosa era considerata un must, un dovere, un imperativo tassativo, vale a dire in condizioni in cui, proprio per l’incalzante secolarizzazione letta da lui come crescente scristianizzazione, l’opzione religiosa e cristiana non consegua più ad una forma mentis e ad un modello comportamentale particolarmente diffusi e condivisi ma diventa frutto di una scelta consapevole e responsabile, una opzione appunto tra altre possibili5. In un’epoca in cui, diversamente dal passato, il naturale tende a prevalere sul sovrannaturale, il materiale sullo spirituale, la miscredenza sulla credenza, un’etica contingente e orizzontale su un’etica metafisica e verticale, le libertà individuali sulle autorità gerarchico-istituzionali6, diventa certo più difficile e impegnativo, anche se probabilmente più autentico e meritorio, operare una scelta a favore di una religione bimillenaria costitutivamente predisposta a resistere alle mode e alle voglie cangianti dei secoli, del tempo e della storia, specialmente se il problema specifico dei nuovi cristiani sia quello di lavorare alla realizzazione, in tutti gli ambiti della vita civile e politica, di un personalismo comunitario antitetico sia ad un individualismo atomistico di massa, sia ad un individualismo collettivistico e, di fatto, dirigista e statalista7.

Non si trattava certo di respingere tutta la modernità ma di depurarla dalle ambiguità e da vere e proprie aberrazioni che aveva trascinato nel letto del suo tumultuoso e contraddittorio fluire storico, di evangelizzare con intelligenza e garbo, ma anche con risoluta determinazione, tutte le sue migliori conquiste di carattere materiale ed intellettuale. Si trattava, in particolare, di salvaguardare la dignità dell’individuo come persona dotata di un valore unico e irripetibile e la vocazione o l’attitudine comunitaria, di natura eminentemente morale e spirituale, della società generalmente fondata su regole contrattuali di scambio. Nel momento in cui a un vistoso declino storico della virtù subentrava la convulsa ascesa di un disvalore come il denaro, il guadagno smodato e fine a se stesso, l’arricchimento e il potere finanziario, e l’individualismo utilitaristico finiva per accentuare ed esasperare le contrapposizioni sociali, la frammentazione della società, donde la conseguente necessità storica di ricomporne la crisi e le interne fratture, negli Stati europei e occidentali si veniva pensando di reagire e trovare una soluzione adeguata nella creazione di uno Stato più forte e autoritario dello Stato liberale sempre meno in grado di coniugare la tutela della libertà individuale con la promozione di uno sviluppo economico-produttivo talmente disordinato e selvaggio da generare devastanti effetti sociali.

In questo senso, Mounier comprendeva bene come il fascismo nascesse e si ponesse come appendice dello Stato liberale borghese, come baluardo dello Stato borghese contro l’avanzata delle masse lavoratrici, ma considerava sia il fascismo che il socialismo marxista due errori ugualmente gravi: il fascismo, infatti, tendeva a ricompattare la società in senso unilaterale e autoritario, facendosi cioè carico delle istanze economiche e finanziarie dei ceti più agiati ma trascurando le esigenze economicamente e socialmente emancipative dei lavoratori, mentre il marxismo si preoccupava delle condizioni materiali e concrete di vita di quest’ultimi sollecitandone la reazione contro lo sfruttamento capitalistico ma anche riducendolo a soggetto puramente economico e privo di una interiorità in cui avrebbero dovuto trovare la loro sede non solo bisogni strettamente economici e salariali ma anche e soprattutto bisogni di più ampio genere spirituale8. Per lui, occorreva dunque passare dall’individualismo statalista e dal collettivismo marxista ad una visione personalistica e comunitaria della vita sociale, recuperando di quest’ultima quella componente trascendente completamente mancante sia nello statalismo liberale e soprattutto fascista, sia nel collettivismo di massa astrattamente propugnato dal comunismo marxista e così astratto e burocratico che sarebbe sfociato in regimi anch’essi statalisti, oppressivi e autoritari o dittatoriali9.

Tuttavia, il cristianesimo storico non stava meglio né dello statalismo liberale e fascista, né dello statalismo comunista, in quanto ormai affetto da una profonda e silenziosa apostasia che veniva traducendosi nell’indifferenza di massa del popolo cristiano e cattolico ora verso il mondo dei poveri, degli sfruttati, degli esclusi, dei senza diritti, ora verso lo stesso processo di scristianizzazione in cui appariva sempre più coinvolto il mondo in generale, con il suo sapere, la sua economia, la sua scienza, il suo stesso modo di pensare e vivere la fede. Né la vita dei popoli, né quella dei singoli, avrebbero avuto senso nel quadro di una concezione umanistica della vita, del mondo e del lavoro, puramente immanentistica e priva di qualsivoglia apertura alla trascendenza e al sovrannaturale. Tuttavia, quel “piccolo resto” evangelico che restava nel grande mutismo spirituale e cattolico del secolo XIX, avrebbe dovuto non ritrarsi sdegnato o inorridito al cospetto dei tanti umanesimi laici della cultura contemporanea, ma dialogare, confrontarsi con essi, per valorizzarne gli aspetti positivi e correggerne o integrarne gli aspetti più ambigui o decisamente unilaterali e deteriori. Ancora una volta non si trattava di chiudersi alla cultura del mondo, ma di ascoltarla, di parlarle, di proporle approcci meno riduttivi, meno parziali e angusti, ai problemi dell’esistenza, e in sostanza di tentare di evangelizzarla10. Per questo stesso motivo, il personalismo non avrebbe dovuto criticare e ostacolare il progresso, a cominciare da quello tecnologico, ma piuttosto l’uso distorto, immorale che se ne andava facendo in regime capitalistico. La tecnica andava umanizzata e utilizzata per un’economia al servizio della persona e non di essa nemica. Andava quindi utilizzata nel quadro di un’etica del lavoro, secondo cui il lavoro contasse più del capitale, la responsabilità personale più del sistema economico-produttivo, la socializzazione della ricchezza più del profitto. Libertà e collettività, in tal modo, avrebbero potuto essere coniugate e salvate senza affidarne la difesa e la valorizzazione ad un’economia statale di tipo accentrato ma ad un’impresa economica autonoma e responsabile orientata in senso personalistico e comunitario. Non solo la libertà economica dell’imprenditore ma anche la tutela della classe lavoratrice andava preservata o protetta dalla precarietà del posto di lavoro e dalla miseria, non più, in base ad un accordo programmatico con lo Stato, con una individualizzazione dei profitti a beneficio delle imprese capitalistiche fallimentari e una collettivizzazione delle perdite, ma con una divisione e una distribuzione equanimi tanto dei vantaggi quanto delle perdite11.

In sede politica, pertanto, Mounier, pur critico delle ambiguità e degli abusi del sistema capitalistico e dei gruppi conservatori e reazionari volti a perpetuarne i privilegi non meno che del riduttivo e rivoluzionario rivendicazionismo proletario promosso dalla sinistra marxista, non si esimeva dal proporre un confronto costruttivo con entrambe le parti in lotta, anche se principalmente con il mondo teorico-politico comunista. Ma egli fu sempre molto attento, per insanabili differenze di prospettiva culturale e spirituale sussistenti tra cattolicesimo e comunismo, a non trasformare il dialogo o il confronto in una stabile alleanza politica dal valore inevitabilmente strumentale e opportunistico e dalle implicazioni alquanto rischiose: e infatti, non pochi di quegli intellettuali cattolici che in Italia si sarebbero imbarcati tra gli anni cinquanta e sessanta in un’avventura di questo genere dando vita al fenomeno politico-culturale noto come cattocomunismo, avrebbero dovuto poi prendere atto dell’esito fallimentare di una siffatta esperienza12. Era, infatti, evidente, che i comunisti, quelli italiani in particolare, soprattutto alla luce delle lezioni di Gramsci prima e Togliatti poi, mirassero a coinvolgere nella loro strategia di radicale cambiamento degli assetti politico-istituzionali della società, anche intellettuali di formazione e orientamento diversi, e più specificamente cattolici, che potessero facilitare una più estesa adesione di massa ai loro programmi politico-rivoluzionari. Va però precisato che, nel coltivare un’idea personalistica della vita individuale e comunitaria-sociale, Mounier non entrava in rotta di collisione solo con gli ambienti marxisti e il partito comunista francese dell’epoca, ma anche con astratte e sterili forme di spiritualismo cattolico, per cui in lui la parola “spirito”, antitetica sia a visioni individualistiche di tipo liberista sia a visioni collettivistiche di tipo sovietico, non veniva ad implicare mai un “sentirsi a posto con la coscienza” né evocava qualcosa che avesse a che fare con un ordine e una pace sociali di tipo paternalistico e autoritario e fondati sull’indifferenza per il perpetuarsi della crisi dell’uomo e della storia, per il perenne riprodursi della violenza istituzionale e il permanere dell’iniquità sociale. La persona doveva essere per la comunità, la comunità doveva essere per la persona in egual misura: in tutti gli altri casi la parola “spirito”, per il cattolico non farisaico, non poteva essere che totalmente priva di senso, anche se il seguace di Gesù avrebbe dovuto servire il prossimo, che non è un generico “altro” ma un concretissimo “tu”, indipendentemente dal fatto che tra persona e comunità sussistesse una corrispondenza o un rapporto di reciprocità perfettamente compiuto13.

La persona, la persona non l’individuo, nel credo cristiano, ha un valore assoluto ma, senza coscienza della storia, dei diritti offesi e calpestati degli uomini, dei problemi reali del mondo del lavoro, non c’è vera spiritualità, la quale non può essere apologia diretta o indiretta di un potere cieco e funzionale a ben precisi interessi ideologici e politici di classe o alla tutela del profitto illimitato di determinate oligarchie economico-finanziarie. La spiritualità ridotta ad intimismo, a coscienzialismo, a soggettivismo solipsistico, a privatismo etico-intellettuale, non è una spiritualità cristiana anche se è propria di tanto cattolicesimo ufficiale e di tanto cattolicesimo abitudinario praticato nella vita comunitaria e sociale. D’altra parte, il cattolicesimo critico e militante da Mounier propugnato, pur non consentendogli di convergere con i fondamenti teorico-dottrinari e le specifiche implicazioni ideologiche del marxismo, che anzi egli critica e respinge aspramente, non lo induce ad assumere un atteggiamento pregiudizialmente e indiscriminatamente anticomunista. Molto significative, in proposito, sono le parole pronunciate in uno dei suoi ultimi saggi: «Ci siamo opposti politicamente e sempre ci opporremo a questo anticomunismo politico che consolida il fariseismo sociale, e porta a maturazione la guerra sociale e internazionale … abbiamo detto e diciamo sempre che il comunismo, accanto a ciò che vi rifiutiamo, contiene diverse verità politiche, economiche, sociali e umane, e che il nostro dovere di cristiani e contemporaneamente il nostro dovere politico, è di riconoscere la verità dovunque si trovi. Mai ci siamo rifiutati e mai ci rifiuteremo di dire che il bianco è bianco, quand’anche i comunisti in qualche circostanza fossero i soli a dirlo. Mai ci siamo rifiutati, nella Resistenza, per una giusta pace in Vietnam, per una giustizia giusta in Madagascar, di unire la nostra azione a quella dei comunisti, a condizione che questa azione non fosse utilizzata strumentalmente per fini partigiani … Intellettualmente esigenti, abbiamo sempre pensato che fosse meglio conoscere il comunismo direttamente che per sentito dire, vedere i comunisti piuttosto che immaginarseli, farli parlare prima di interpretarli, e comprenderli prima di contestarli. Non c’è nessuno di questi comportamenti che non ci venga comandato da un cristianesimo elementare ispirato alla verità e alla carità. La nostra stessa Chiesa ci ha sufficientemente riempito il cuore di esigenze tali da renderci certi che essa non può chiederci di rinunciarvi»14.

Mounier, a voler essere del tutto espliciti, pensava alla costruzione, cui non potette neppure accingersi a causa della morte sopraggiunta prematuramente, di un secondo partito operaio e popolare non comunista ma fortemente motivato dal punto di vista spirituale ed evangelico e ugualmente predisposto ad una lotta politica e sociale contro le patologie e le evidenti storture economico-finanziarie ed etico-culturali del sistema capitalistico oltre che contro le anonime strutture di potere di un elefantiaco burocratismo di Stato come quello di tipo sovietico o come quello non meno insidioso già presente nei principali Stati occidentali. La verità è che, per lui, la fede non poteva stare «ai margini della storia» reale degli uomini, la religione non poteva pretendere di non sporcarsi le mani con la politica e nella politica, il cristianesimo non poteva salvare l’uomo senza reagire adeguatamente a consolidate strutture economiche e sociali oltre che personali di peccato che ne svilissero e ne avvilissero la dignità e la libertà, la stessa Chiesa non poteva perennemente mostrarsi interessata alle questioni sociali in modo generico o discontinuo, oppure retorico e strumentale, né poteva continuare ad eludere per mezzo di discorsi privi della forza profetica del Vangelo antiche e mai soddisfatte domande di giustizia delle masse popolari e dei lavoratori più sfruttati e oppressi.

Ma il cattolicesimo mounieriano non fu solo o soprattutto un cattolicesimo sociale e politico. Fu un cattolicesimo laico anche rispetto al rischio di un’assolutizzazione della fede in senso sociale, politico o economico, e fu un cattolicesimo laico non solo perché aperto a un libero e rigoroso confronto con le correnti filosofiche e culturali più significative del suo tempo e perché contrario a forme sospette di collaborazione o a rapporti di reciproca interferenza tra ordine religioso e ordine politico e/o statuale, ma anche perché fu sempre consapevole che i temi più decisivi dell’esistenza umana sono quelli relativi alle realtà terrene più dolorose e disumane, in cui più facilmente e drammaticamente si può percepire il senso del limite e della finitezza umana: realtà come il morire, l’essere malati, l’essere soli, l’essere incompresi, isolati e talvolta odiati e perseguitati, il dover decidere tra valori conflittuali pur in presenza di una fede che illumini la mente e fortifichi la coscienza nel momento di scelte difficili15. Mounier fu un cattolico laico perché fu un cattolico tout court, senza ulteriori aggettivazioni o specificazioni, perché un vero cattolico è un cattolico laico, anche o persino all’interno della sua stessa comunità ecclesiale in cui viene dispiegando la sua fede in termini di obbedienza e di fraterna franchezza ad un tempo. Questo cattolico laico, che, di fronte a tanto diffuso e ipocrita pacifismo religioso e non religioso, non avrebbe tentennato un istante nel ritenere che una volontà di potenza come quella di Hitler, molto simile a quella odierna di Putin, andasse arginata con le armi dalle potenze europee ben più tempestivamente di quanto in realtà non facessero, ha dato prova di saper interpretare correttamente il passo evangelico della separazione dei poteri, individuando nello Stato e non nella Chiesa il potere legittimato a decidere se intraprendere o non intraprendere una guerra nei confronti di un aggressore che minacci, in modo inequivoco, l’integrità territoriale, l’indipendenza nazionale e l’esistenza stessa di un popolo16.

Bene. Questo grande cattolico e questo esemplare laico del ‘900, cosí estraneo alle liturgie istituzionali e cosí distaccato non già rispetto al valore emancipativo della democrazia ma rispetto ai formalismi democratico-parlamentari, cosí diretto e appassionato, cosí vicino al “prossimo” in carne e ossa che quotidianamente gli si trova accanto alla ricerca inespressa di aiuto, e dunque cosí capace di coniugare impegno filosofico e politico ed esercizio concreto di amore caritatevole, potrà essere utile ai cattolici di oggi? Potrà contribuire al loro risveglio culturale e politico, al loro impegno comunitario e sociale, al recupero di una adeguata e attenta sensibilità morale su temi etici e bioetici delicatissimi? Potrà rialimentarne la volontà di essere luce non tremolante del mondo e sale non insipido della terra? In particolare, di fronte alla spaventosa crisi attuale che sembra spegnere ogni speranza di futuro soprattutto nella vita delle giovani generazioni non si può non pensare a Mounier.

Di fronte alla “grande crisi” del ’29, hanno scritto circa due anni or sono tre importanti intellettuali francesi, Mounier «si dedica ad un’analisi spettrale del disordine economico, avendo contemporaneamente la preoccupazione di scrutarne le cause profonde, che sono, ai suoi occhi, dell’ordine dello “spirituale”. Senza esplicita connotazione religiosa, questa parola designa l’insieme delle scelte antropologiche che stanno a fondamento di una società. Risponde alla domanda ormai persa di vista: quale tipo di esistenza individuale e collettiva vogliamo, che non si rinchiuda nel vano inseguire una “felicità” ridotta alla massimizzazione del piacere, del potere, del denaro, del corpo o del confort? Da dove deriva il fatto che le condizioni di accesso al benessere si siano trasformate in fini tirannici? Un discorso da “anima bella”, si dirà, indifferente al dramma di coloro che si scontrano con le difficoltà dell’esistenza! Niente affatto. “Generalmente disprezzano l’aspetto economico solo coloro che non sono più ossessionati dalla nevrosi del pane quotidiano”, ricorda Mounier. “Per convincerli, sarebbe preferibile un giro in periferia piuttosto che degli argomenti”. Ma subito aggiunge: “Da ciò non deriva che i valori economici siano superiori agli altri: il primato dell’aspetto economico è un disordine storico da cui bisogna uscire”»17.

Questo “disordine stabilito” è stato prodotto, egli ritiene, da un errore iniziale sull’uomo, da una terribile sovversione antropologica da cui non potevano non derivare effetti patologici, il più importante dei quali consiste nel fatto che il mercato, elevatosi «a timoniere della società con l’usurpazione della funzione di governance» a causa dell’«abdicazione del politico a livello nazionale ed internazionale e alle dimissioni della società», è giunto ormai «ad ergersi ad istanza suprema di senso, al prezzo di un non-senso distruttivo che sta ormai ipotecando il futuro stesso del pianeta»18. Fedele a Cristo fino alla fine, Mounier ha saputo avanzare «nel mondo e tra gli uomini…allo scoperto, senza precauzione né protezione, senza maschera né truccature»19. Egli fa parte di quella ristretta cerchia di uomini giusti che amano ricercare impavidamente e senza ombrosità accademiche la verità e lottare a viso aperto non già per un “umanesimo integrale” ma per un’integrale liberazione degli uomini20. L’uomo va liberato integralmente perché, come creatura di Dio, non è stato creato per vivere da solo, semplicemente chiuso in se stesso, nel suo egoismo o egocentrismo solipsistico, o condannato a vivere in una interiorità personale innaturalmente impedita di aprirsi all’altro e agli altri attraverso una tensione relazionale che lo porti a vivere per la comunità e nella comunità. Il singolo non esiste per vivere isolato e alienato e tutto ciò che si frappone alla sua libera e piena vita relazionale si configura anche come peccato contro Dio e come colpa morale grave contro l’uomo stesso. E’ alla luce di questa premessa filosofica che può ben comprendersi perché Mounier rifugga tanto dall’individualismo egoistico della società borghese e atomistico-contrattualistico della società liberale quanto dal collettivismo ateistico marxista e trasformi il concetto classico di individuo in quello cristiano di persona, da intendere come libera apertura relazionale agli altri e a Dio21. Chi lo ha accusato di aver dato un’interpretazione meramente situazionista ed emozionalista della persona umana, tradendo le indicazioni della metafisica classica e della stessa teologia cristiana (senza tener conto che Mounier attinge molte utili indicazioni dal suo confronto con Tommaso d’Aquino), non ha capito che Mounier, rispetto ad entrambe, si era posto non in termini di rottura ma di approfondimento critico-integrativo al fine di estendere il senso delle potenzialità eidetiche esplicative insite nella natura umana: non per assolutizzare i sentimenti e le emozioni umane ma per sottolineare che la spiritualità umana passa anche attraverso la corporeità e il bisogno esistenziale di aprirsi agli altri e all’Altro e di sentirsi ad un tempo con e tra gli altri e con e in Dio22.

Proprio allo scopo di abbattere le due abnormità più caratteristiche del XX secolo, il personalismo mounieriano avrebbe assunto la funzione di tradurre sul piano etico-politico né più né meno che l’originaria visione vetero-testamentaria dell’uomo come creatura divina libera di pensare e di volere in relazione alla presenza vivente degli uomini e alla presenza vivente e creatrice di Dio nei modi concreti in cui, volta a volta, la sua coscienza, illuminata dalla Parola e dalla Sapienza divine e più o meno ad esse fedele, le avesse suggerito di giudicare e agire. Solo in forza della sua dignità di essere razionale e dipendente in ogni caso dal Logos divino, la persona avrebbe potuto ergersi a centro di resistenza contro qualunque forma di sopraffazione materiale e spirituale, morale e culturale e contro qualunque rappresentazione idolatrica del mondo e delle sue molteplici strutture costitutive (istituzionali, economiche, sociali, culturali). Solo così, inoltre, sarebbe stato possibile por mano alla costruzione di un “nuovo Rinascimento” ovvero ad una nuova rinascita dell’essere dell’uomo ancorandolo ad una visione unitaria dell’uomo medesimo con la quale fosse possibile superare la scissione prodottasi con l’umanesimo individualista tra uomo e natura, uomo e materia, uomo e comunità, per ricostituire quelle caratteristiche di unità e fraternità universali impresse da Dio stesso nel genere umano e sostenute eloquentemente dal cristianesimo. Infine, il personalismo comunitario, per la caratterizzazione etico-teorica che ne avrebbe dato Mounier, avrebbe potuto ben configurarsi come laico centro o punto di incontro e di confronto tra studiosi e specialisti di discipline diverse su fondamentali questioni scientifiche, biomediche, teologiche, culturali e sociali di questo stesso tempo23.

Ma, beninteso, la laicità mounieriana non è probabilmente immune da limiti o insufficienze, perché, se da una parte il pensatore cattolico francese è consapevole che lo Stato moderno novecentesco non può garantire alcuna speciale o unilaterale protezione alla libertà religiosa dei cattolici, specialmente alla luce del declino storico della fede cristiana e cattolica in quanto fede collettiva ancora largamente condivisa e praticata, dall’altra egli non sembra prestare sufficiente attenzione alle stridenti differenze dottrinarie-teologiche e storico-culturali intercorrenti tra le varie religioni esistenti nello spazio pubblico e, di conseguenza, dotate di un diverso grado di incidenza sulla vita civile e sulla stessa tenuta politico-istituzionale dello Stato. Il concetto di laïcité era nato in Francia singolarmente nello stesso anno, il 1905, in cui nasceva Mounier, con la legge sulla “Separazione delle Chiese e dello Stato”, che andava a raccordarsi con quella del 1881 sulla libertà di stampa. Il primo articolo di tale legge garantiva la libertà di coscienza e il libero esercizio dei culti, di tutti i culti indistintamente e in modo assolutamente equanime, finendo così per considerare tutte le religioni perfettamente uguali e libere di esprimere paritariamente le proprie fedi, ma anche per fare divieto ad ognuna di esse di tentare di imporsi o di esercitare maggiore influenza sulla comunità sociale fino a voler egemonizzare sfere pubbliche così rilevanti per la solidità, l’autonomia e la tenuta dello Stato, quali il diritto, la scuola, la memoria collettiva. D’altra parte, la Repubblica francese, ai sensi dell’art. 2 della stessa legge, non riconosceva particolari privilegi, né pubbliche sovvenzioni finanziarie a nessun culto. Quindi assoluta neutralità, perfetta equidistanza, totale autonomia statuale rispetto a tutte le religioni e ai rispettivi culti24. Ma il problema, che Mounier non sarebbe riuscito ad intuire per tempo sia pure in anni in cui la discussione sui diritti civili non figurava al centro delle agende politiche nazionali, era che uno Stato neutrale, convinto di poter elaborare e imporre agli amministrati una sua etica civile e completamente areligiosa e autonoma rispetto ai contenuti normativi delle varie religioni, nonché indifferente alle profonde differenze storico-dottrinarie intercorrenti tra esse anche e principalmente in rapporto all’atteggiamento da assumere di fronte alla sua centralità e indipendenza giuridico-legislative, fosse implicitamente esposto al duplice rischio di tornare ad assolutizzare il suo potere su temi oltremodo sensibili e rilevanti per la vita di molti cittadini, specie se appartenenti a determinate confessioni religiose, e di non tutelare a sufficienza, con gravi conseguenze per l’ordine pubblico, la divisione tra potere politico e potere religioso rispetto a confessioni religiose, come ad esempio quella islamica, che non ammettessero sostanziali fratture o discontinuità tra il potere temporale e il potere spirituale e religioso.

Di fatto, lo Stato laico e repubblicano francese, nei decenni successivi alla morte di Mounier, pur forse non insensibile a proposte politiche mounieriane quali l’abolizione dell’interesse o il controllo sociale del capitale, il lavoro come vocazione e servizio sociale e il cooperativismo o la cogestione delle imprese, tutti princìpi e proposte peraltro ereditati dalla sinistra italiana di ispirazione cristiana, sarebbe venuto perseguendo politiche anticristiane, ancor più che antislamiche o antiebraiche: dall’imposizione del matrimonio omosessuale all’educazione al gender (per cui l’identità di genere dovrebbe sostituire la tradizionale identità sessuale) nelle scuole, e alla fecondazione artificiale (con seme anche altro da quello del lui della coppia) o all’eutanasia. Per non dire poi dell’assunto per cui l’educazione genitoriale non debba interferire, in nessun caso, con l’educazione ricevuta da giovani adolescenti nelle scuole laico-repubblicane e tra Stato e Chiesa non debba intercorrere alcun tipo di rapporto collaborativo25. Tutte cose contrarie ai princìpi cristiani e a quei diritti fondamentali della persona umana che Mounier, prima di morire, non immaginava potessero essere un giorno barbaramente violati dallo Stato laico francese.

In altri termini, per quanto esemplarmente laico dal suo punto di vista di cattolico engagé, Mounier, sul tema della laicità in generale, non fu forse capace di una riflessione abbastanza radicale, non riuscendo ad intravedere i pericoli che sarebbero potuti scaturire da una eccessiva radicalizzazione dello spirito laico statuale in senso antireligioso. In particolare, non provò mai a chiedersi se potesse essere legittimato uno Stato aprioristicamente e indiscriminatamente indifferente alle convinzioni morali e religiose dei cittadini e a quelle dei cittadini cattolici in particolare non foss’altro che per un doveroso atto di rispetto verso la loro storia e la loro cultura bimillenarie, se la difesa della laicità, anche nel caso di un tramonto storico della tradizionale egemonia cattolica, dovesse continuare a salvaguardare oltranzisticamente la sfera pubblica da ingerenze religiose di qualsivoglia natura o dovesse richiedere nuove modalità attuative capaci, da un lato, di non operare discriminazioni tra convinzioni secolari e credenze religiose, e dall’altro, e inversamente, di non porre indistintamente sullo stesso piano confessioni religiose di valore non solo religioso ma anche razionale e civile profondamente diverso26.

Mounier non provò ad immaginare che, al di là della morte tendenziale della cristianità, anche la Chiesa potesse un giorno ritenere di dover mettere i remi in barca, di dover allentare vincoli dottrinari e rigore teologico, di doversi cioè astenere dal tradizionale ruolo di baluardo spirituale e religioso in un mondo senza fede, senza fede e non solo e non tanto senza opere utili o apparentemente buone, per tentare di restare al passo dei tempi, di non estraniarsi da diffuse logiche mondane di carattere etico-politico e di assecondarne ben definiti anche se non universalmente condivisibili orientamenti etico-politici su problematiche come la critica dell’opulento Occidente, la deburocratizzazione e la deuropeizzazione ma non anche la maggiore collegialità della Chiesa, l’immigrazione, la guerra, l’ambientalismo, la difesa della dignità femminile nel quadro dell’emancipazione storica delle donne, i cosiddetti diritti civili (che sotto il pontificato rischiano di diventare anche diritti religiosi), un certo anticlericalismo tutto ecclesiastico anzi pontificio, e naturalmente, e poi la rinuncia ai valori non negoziabili e infine, ma neppure tanto, i problemi del mondo del lavoro. Mounier non immaginava un tempo in cui la Chiesa, pur prendendo atto della fine della cristianità, ritenesse di dover ripartire dall’essere evangelici parlando con tutti e riprendendo le relazioni con tutti magari anche attraverso un’attenuazione sostanziale di certe minacce o invettive, di certi severi moniti di Gesù, un ammorbidimento e un adattamento della Parola di Dio alle esigenze umanitarie ma pseudoevangeliche di un’umanità sempre più a corto di discernimento, di saggezza, di pudore, di spirito di carità e di giustizia nel segno della verità e non del conformismo o del sentimentalismo. In determinate epoche della storia, può capitare che la Chiesa sia chiamata ad essere «una minoranza creativa che parla di futuro»27, ma nel nome del vangelo, della sua escatologia, dei suoi effettivi valori salvifici, non certo, come sta accadendo con il pontificato bergogliano, nel segno della confusione dottrinaria, del revisionismo teologico, della maldestra umanizzazione della trascendenza e persino della banalizzazione della drammatica vicenda esistenziale di Cristo.

E non avendo immaginato l’inimmaginabile, ovvero che un giorno la Chiesa e il cristianesimo, ormai in condizione minoritaria, sarebbero stati inclini a derogare dal loro obbligo di fedeltà alla volontà di Dio, e non sarebbero stati disposti a combattere fino alla morte, a lottare per testimoniare Cristo morto e risorto, Mounier, convinto che lo Stato, semmai, avrebbe trovato di fronte a sé una Chiesa pur sempre autorevole e inflessibile nella difesa integrale dei valori evangelici e della sua santa tradizione, non si sarebbe preoccupato di pensare che esso potesse trovarsi in congiunture storico-politiche così gravi da richiedere una profonda rimodulazione dei suoi princìpi di laicità proprio alla luce degli immutabili e sacri princìpi della Chiesa cattolica28. Se la Chiesa, non meno di Cristo, non resta in agonia fino alla fine dei tempi, ma per paura delle persecuzioni preferisce dormire o estraniarsi, per riprendere e parafrasare la bellissima frase di Blaise Pascal, a chi potrebbe chiedere eventualmente sostegno lo Stato laico e democratico, in virtù di quali valori, di quale forza morale e spirituale, di quale prospettiva di speranza, di resilienza e di rinascita, esso potrà ancora tutelare la sicurezza, la libertà e la dignità dei suoi cittadini? Perché agonia questo significa: lotta, combattimento, fino all’ultimo respiro. Ma, senza una Chiesa disposta a combattere contro il male e contro qualunque male, anche a costo di venir crocifissa a morte come Cristo e insieme a Cristo dalle potenze demoniache o irrazionali della storia e del mondo, in che cosa, in quali altri soggetti istituzionali di ultrasecolare affidabilità, lo Stato laico potrà trovare rimedi necessari al superamento delle sue ipotetiche e apparentemente irreversibili crisi sistemiche di domani? Anche per questo, non sarebbe forse necessario ritornare per tempo al riconoscimento delle radici cristiane dell’Europa?

Si provi ad immaginare, per i prossimi decenni, una crescente islamizzazione dell’Europa a fronte di una statualità laica che riconosce alla religione islamica e a quella cattolica uguali diritti di cittadinanza. Si potrebbe esser certi, in quel caso, della tenuta dello Stato laico senza poter più contare su un consistente ed energico apporto spirituale e religioso della Chiesa e della fede cattolica? Sia il laicismo a matrice liberale che quello a matrice marxista-comunista, nel corso della seconda metà del ‘900, hanno sempre avversato il ruolo delle religioni e delle chiese nello Stato, con particolare e non casuale accanimento nei confronti di quelle cattoliche, ritenendole, appunto sotto l’aspetto politico-statuale, più un problema che una risorsa. Ma, anche a prescindere dal pericolo islamista o, se si preferisce in chiave sarcastica, dallo spauracchio di tale pericolo, dopo aver visto «gli esiti della “crisi delle ideologie”, specie in campo liberale, si è riaperto il problema di quali valori possono sostenere le democrazie occidentali, come si possa “scaldare il cuore” di cittadini, che sentono indebolita la loro identità civile e politica e cercano punti di riferimento nel disorientamento indotto dalle trasformazioni economiche, sociali e culturali che hanno investito l’Europa»29. In fondo, è quel che non molti anni addietro, secondo Philippe Portier, si veniva riconoscendo nella République: «A partire dagli anni 60-70 del secolo scorso, man mano che lo Stato si riteneva meno in grado di risolvere da solo i problemi sociali, è stata attuata, nei confronti dei culti, una politica di riconoscimento. C’è stata l’idea che lo Stato non può fare tutto e che ha bisogno di appoggiarsi su forze esterne. È una linea già tenuta da François Mitterrand nel 1983, quando inaugurava il Comitato nazionale di etica, e diceva che avevamo bisogno delle saggezze delle forze religiose e portatrici di convinzioni»30. Ma poi il politologo francese precisava esemplificando: «Negli anni 1993-1994, quando era ministro dell’interno, Charles Pasqua diceva già che, nelle banlieues, avevamo bisogno dell’impegno dei cristiani» e metteva in evidenza come, per Macron, il cattolicesimo, in virtù della sua «natura teologica e storica particolare» e naturalmente del fatto che la Francia è inequivocabilmente una nazione cattolica, «ha saputo inserirsi nella République e accettare i principi della democrazia costituzionale», a differenza della religione islamica, pur senza rinunciare alla sua originale carica profetica e alla sua tradizionale spiritualità militante intrinsecamente critica e contestativa.

Con questo si intende dire anche che i rapporti tra Stato e Chiesa, per quanto improntati al rispetto reciproco, almeno per Macron hanno ancora un ampio margine di miglioramento e che sarebbe sperabile che ad una laicità «di separazione netta» subentrasse al più presto una laicità »di riconoscimento», ad « una laicità di diffidenza … una laicità di fiducia», anche se non è da escludere che Macron abbia percepito come, a partire dall’ultimo decennio del ‘900, i cattolici siano «sempre più diffidenti nei confronti della République e dei governanti», e siano così portati ad isolarsi «in un atteggiamento comunitarista, identitario, che li allontana dalla comunità nazionale»31. Il che non può certo costituire un vantaggio per l’integrità istituzionale dello Stato francese. Ma Macron non dubita che, lungi dal rimanere totalmente assente il “religioso” da tutti gli affari pubblici dello Stato, potrebbe essere molto più vicino di quel che si pensi il giorno in cui questi ultimi potrebbero necessitare di esserne permeati, donde già ora potrebbe ritenersi opportuno avviare «una “laicità di confrontazione” – ossia una dialettica esigente, su entrambi i lati, fra il potere pubblico e le confessioni religiose»32. Senza discernimento etico e religioso, non sarebbe possibile cogliere in modo adeguato «la logica perversa degli attentati terroristici che hanno colpito più volte il paese negli ultimi tempi, ossia quella di voler “creare una lacerazione profonda tra i francesi di tutte le credenze e i francesi di confessione musulmana”. Per generare, in tal modo, un immaginario diffuso nel quale l’islam appare (solo) come “una religione portatrice di morte e terrore, in nome di ideali fanatici”»33. Di qui il richiamo all’insostituibile compito della scuola e dell’educazione scolastica che dovrebbe poter essere finalizzata «a veicolare una conoscenza e un sapere (non confessionale) del fatto religioso nella sua interezza», avvalendosi del contributo che le diverse teologie potrebbero offrire attrezzandosi adeguatamente «di una parola che sia spendibile oltre i meri limiti confessionali del loro esercizio»34.

Ma, anche così si rischia di riproporre all’infinito un vecchio e inefficace ecumenismo che, al di là di pur necessarie relazioni e intese diplomatiche e politiche, ogni comunità religiosa non può e non potrà mai accettare e condividere dal momento che, per condividerlo, ognuna di esse dovrebbe sostanzialmente rinnegare la propria specifica identità storico-dottrinaria, il proprio punto di vista sul mondo e sulla società, sui rapporti interpersonali e sul rapporto tra comunità religiosa e comunità politica, la propria missione di convertire alla propria fede masse popolari dell’intero globo terrestre: il che, specialmente per l’islamismo, non potrà mai essere attuato senza che ogni appartenenza e identità religiose perdano la loro credibilità e il loro potere di influenza non solo sui loro aderenti ma su qualunque popolo e cultura. Che la laicità non sia una religione di Stato ma un’esigenza politica e filosofica funzionale non ad una negazione delle religioni ma alla loro coesistenza pratico-dialogica, è in realtà un’idea astratta che non avrà mai serie possibilità di applicazione, in quanto le religioni, ancor più degli Stati, sono fra loro competitive e competitivi rispetto a tutti i poteri del mondo35. Un ebreo, un islamico e un cristiano, possono dialogare come uomini e come cittadini, solo sino a quando non intervengano condizioni decisamente favorevoli alla possibile realizzazione storica dei princìpi costitutivi di un determinato credo religioso. Comunque, i credenti di diverse confessioni religiose possono dialogare, non le religioni in quanto tali ritenendosi ognuna di esse detentrice dell’unica, esclusiva verità.

Nell’invocare una sorta di equanime responsabilizzazione pubblica dell’impegno civile di tutte le confessioni religiose, in realtà Macron pensa molto più all’immediato interesse politico dello Stato che non al destino della fede religiosa nel mondo e tenta, da politico consumato, di procurarsi la benevolenza di tutte le famiglie religiose proprio in funzione dell’unità dello stato e dell’ordine pubblico e della concordia nazionale che esso è chiamato a garantire. E, in tal senso, non si accorge tuttavia di essere molto più interessato alla causa politica che non a quella religiosa, e di riproporre il vecchio e forse eterno clichè, caro a tutti gli Stati del mondo, della religione come instrumentum regni. E, sebbene non nasconda, soprattutto per motivi storico-istituzionali, il suo maggior apprezzamento per il cattolicesimo e per la sua riconosciuta e preminente funzione pacificatrice e di apertura all’altro e agli altri, Macron evidentemente sembra dimenticare che la Chiesa cattolica può decidere di pacificare e aprirsi all’altro e agli altri secondo i suoi princìpi evangelici, secondo i suoi criteri dogmatici e teologici, secondo le sue istanze apostoliche e missionarie, non già secondo la ragion di Stato, le esigenze e le prospettive a breve o medio periodo dello Stato laico36.

E anche se proprio lui richiama l’immagine cara a Mounier della natura “intempestiva della Chiesa”, di una Chiesa sovratemporale e profetica che può concorrere ad indicare la giusta direzione di marcia all’impegno temporale dello Stato, la sensazione è che principalmente alla Chiesa Macron rivolga il suo appello alla collaborazione non tanto per ispirare e fortificare spiritualmente le scelte politiche dello Stato francese quanto per allentare le dure proteste cattoliche contro le politiche immigrazioniste per troppo tempo favorite in modo indiscriminato e ideologico dal laicismo di Stato e i più recenti provvedimenti dello Stato laico francese in relazione ai cosiddetti diritti civili e sessuali, materie su cui non è possibile stabilire in che modo Mounier, se ne avesse avuto l’opportunità, sarebbe venuto esercitando e articolando il suo giudizio politico, morale e religioso, anche se le storie personali di Macron e Mounier sono profondamente differenti e non marginalmente antitetiche e l’apertura che Mounier mostrava verso il mondo comunista sulle tematiche del lavoro e dei diritti sociali ed economici è totalmente imparagonabile, per serietà e dignità, all’apertura che laici progressisti e conservatori della Francia odierna non solo manifestano ma incentivano su questioni molto più infime e disonorevoli tanto sul piano spirituale e religioso quanto su quello civile ed etico-politico. Questioni su cui la Chiesa profetica e universale di Cristo, ben al di là dell’effimero e transitorio pontificato di papa Bergoglio, non potrà che far udire la sua martellante voce di protesta e di condanna, là dove val forse la pena di ricordare che la profezia cristiana, di cui Mounier, sia pure con insufficienze interpretative da cui non vanno immuni neppure i più grandi spiriti profetici, sarebbe stato fedele e rigoroso interprete, non è antitetica, contrariamente a quanto un po’ troppo frettolosamente sostenuto, alla politica in quanto arte del buon governo ma alla politica in quanto prassi subordinata al perseguimento di scopi contrari al bene comune, anche se la sapienza profetica tende indubbiamente a colmare le insufficienze fattuali della politica37. Probabilmente, questo sì, la profezia mounieriana sarebbe stata antitetica alla politica essenzialmente autoritaria e narcisistica e per niente democratica e personalistica esercitata ormai da troppi anni dal presidente Macron, che verso la fine del primo decennio del XXI secolo si sarebbe trovato tuttavia a far parte addirittura della redazione della celebre rivista “Esprit” fondata e diretta da Mounier38.

Francesco di Maria

NOTE

1 E. Mounier, Agonia del cristianesimo? Vicenza, La Locusta, 1960.

2 E. Mounier, I cristiani e la pace (1939), Roma, Castelvecchi, 2022. Per un’analisi del pensiero filosofico e politico mounieriano, rinvio a F. Luciani, Emmanuel Mounier filosofo e politico, in Maestri di morale, Cosenza, Brenner, 1999, pp. 175-204.

3 G. Campanini, Emmanuel Mounier, scommessa sul cristianesimo, in “Avvenire” del 20 marzo 2020.

4 Come stanno a dimostrare, già dal titolo, opere di Mounier come: Che cos’è il personalismo? (1947), Torino, Einaudi, 1948; Rivoluzione personalista e comunitaria (1935), Milano, Edizioni di Comunità, 1949-50; Manifesto al servizio del personalismo (1936), Bari, Ecumenica Editrice, 1975; Comunismo, anarchia e personalismo (1966), Bari, Ecumenica Editrice, 1976. Sul personalismo comunitario di Mounier avrebbe poi incentrato la sua opera il filosofo svizzero Denis de Rougemont, che avrebbe ben chiarito, al di là dei loro significati più generici ed astratti, le differenze semantiche, teoretiche ed etico-politiche intercorrenti tra i termini individualismo, collettivismo, personalismo e comunitarismo: cfr. G. Vale, Individualismo, collettivismo, personalismo nella filosofia politica di Denis de Rougemont, in Rivista italiana di storia delle idee, novembre 2016, n. 2, pp. 17-27. Merita qui di essere citata la conclusione di questo saggio su de Rougemont, che è anche una sintesi dell’opera etico-politica e religiosa di Emmanuel Mounier: «Il “nuovo tipo di rivoluzione” auspicato da Rougemont è anzitutto spirituale, poiché in una prospettiva personalista alla dimensione materiale, economica e politica, debbono essere anteposti i fattori spirituali, tenendo sempre presenti i fini ultimi che abbracciano tutto l’uomo, senza considerarlo un puro mezzo. Ai tentativi fascista, comunista e nazionalsocialista di restaurare con la forza una misura comunitaria, Rougemont oppone una nuova misura fondata sulla affermazione della persona, che è “il vero centro dell’uomo” cui la società, lo stato, le leggi, il pensiero e l’azione devono subordinarsi: “il fine della rivoluzione europea” deve essere quello di “ricondurre il centro di tutte le cose al centro dell’uomo stesso, alla persona”. Ma perché una tale rivoluzione si compia è necessaria secondo il filosofo svizzero la restaurazione di una fede totale in Dio e nell’uomo nella sua totalità e realtà: “non smetterò mai di ripeterlo – è il mio delenda Carthago: Laddove l’uomo vuole essere totale, lo Stato non sarà mai totalitario», p. 27.

5 Mounier intuiva e poneva il problema che oggi è al centro della riflessione del filosofo cattolico canadese Charles Taylor, di cui si veda in particolare A Secular Age, Cambridge, Harvard University Press, 2007.

6 Si veda, al riguardo, R. Cipriani, Laicità e religione pubblica, in (A cura di P. P. Ottonello), La coscienza laica. Fede, valori, democrazia, Stresa, Edizioni Rosminiane Sodalitas, pp. 35-62, 2009.

7 Già, tra gli anni ’30 e ’40, sembrava esserne ben consapevole Mounier, che prefigura una figura di cristiano impegnato a testimoniare e a lottare contro tutti gli assoluti della modernità, ivi compreso quello che si riferisce alla fede ultrasecolarizzata nella laicità. Dalla secolarizzazione della salvezza, si è ormai passati ad una secolarizzazione dalla salvezza, e la presa di distanza dalla vecchia fede nell’assoluto divino è venuta rovesciandosi nella giustificazione di una nuova fede nell’assoluta autosufficienza dell’umano: A. Matteo, Della fede dei laici. Il cristianesimo di fronte alla mentalità postmoderna, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001. Sembra rispondere a tale critica, anche con arguzia e battute di spirito (come si deduce già dal titolo) il libro di S. Levi Della Torre, Laicità, grazie a Dio, Torino, Einaudi, 2012, in cui tuttavia si coglie una tendenza strisciante all’assolutizzazione del valore di laicità.

8 E. Mounier, Dalla proprietà capitalista alla proprietà umana (1936), San Giorgio a Cremano, Medusa Edizioni, 2018.

9 R. Pezzimenti, L’attualità del pensiero di Emmanuel Mounier. Il sottile veleno dell’indifferenza, in “Osservatore Romano” del 30 ottobre 2020.

10 E’ un tema ancora oggi attuale come si evince, per esempio, da AA.VV., Evangelizzare la cultura. Atti del convegno per il XXV Anniversario della fondazione dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma, If Press, 2023; M. G. Lepori, Trasmettere Cristo, Siena, Cantagalli, 2023; A cura di L. Pandolfi, Evangelizzazione e dialogo con il mondo – La missione della Chiesa dalla Redemptoris Missio a oggi, Roma, Urbaniana University Press, 2022.

11 E. Mounier, Manifesto al servizio del personalismo comunitario›, Bari, Ecumenica Editrice, 1975, cit., p. 192 e p. 167.

12 Tra le pubblicazioni più equilibrate sul cattocomunismo, si possono segnalare: G. Baget Bozzo, L’intreccio. Cattolici e comunisti 1945-2004, Milano, Mondadori 2004; A. Del Noce, Il cattolico comunista, Milano, Rusconi, 1981; L. Bedeschi, Cattolici e comunisti. Dal socialismo cristiano ai cristiani marxisti, Milano, Feltrinelli, 1975; E. Masina, L’airone di Orbetello. Storia e storie di un cattocomunista, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005; D. Menozzi, Cattocomunista. Guido Miglioli: il mito, l’ideologia e la storia, in Rivista “Il Regno”, Attualità, 20/2021, 15/11/2021, p. 639.

13 F. di Maria, Emmanuel Mounier oggi, in Pensare come pregare. Questioni di etica, scienza, filosofia, Roma, Stamen, 2020, pp. 367-368.

14 E. Mounier, Feu la chrétienté, 1950, ovvero La cristianità defunta, Oeuvres, Paris, Edition du Seuil, 1961-1963, 4 voll., III, pp. 656-657.

15 Anche grazie a Mounier esiste oggi un cattolicesimo laico capace di criticare lo stesso cattolicesimo nella sua fattualità storica: W. Peruzzi, Il cattolicesimo reale attraverso i testi della Bibbia, dei papi, dei dottori della Chiesa, dei concili, Roma, Odradek Edizioni, 2008.

16 Mounier sapeva bene che la Chiesa avesse certamente il compito di lavorare, sul piano spirituale e religioso, alla pace tra i popoli, ma che, ove si ponga un problema di impellente difesa della sovranità nazionale di un popolo da concrete minacce esterne, è allo Stato che spetta di valutare il da farsi e operare di conseguenza. Quello della guerra è tema che rientra tra le competenze del potere temporale degli Stati, là dove la Chiesa può esortare, ammonire i contendenti a risolvere le controversie per via pacifica, ma senza interferire nelle autonome decisioni dell’autorità statuale. Si veda E. Mounier, I cristiani e la pace (1939), Roma, Castelvecchi, 2022, in cui il filosofo cattolico denunciava il falso pacifismo che aveva favorito l’imperialismo militaristico tedesco e lo scoppio di un tragico conflitto mondiale che forse, con un intervento armato preventivo degli Stati liberi europei contro l’annessione nazista dei Sudeti, della Slesia meridionale e di una zona di confine tra Cecoslovacchia ed Austria, si sarebbe potuto evitare. Peraltro, la posizione espressa da Mounier era in linea con la Dottrina sociale della Chiesa e in sintonia con passaggi essenziali della Costituzione italiana. Stefano Ceccanti, nell’evidenziare che egli non era certo né per il bellicismo “dei guerrafondai”, né per il pacifismo “degli imbelli”, ma un sincero credente capace di sia pur sofferto e non cinico realismo politico, ha osservato che lo stesso articolo 11, spesso invocato a sproposito, «va letto per intero. Il ripudio della guerra è ripudio di tutte le forme di aggressione, delle nostre, ma anche di quelle altrui. Per questo esso, in un unico comma, sfocia sulle limitazioni di sovranità e quindi su organizzazioni sovranazionali capaci di rispondere alle guerre di aggressione, capaci di porre gli aggressori in condizione di non nuocere» (P. Mele, “Mounier e il suo discernimento”. Intervista a S. Ceccanti, in sito on line “Nuovi Lavori.it”, 28 marzo 2022). Tale articolo, insieme all’art. 52 che definisce “un sacro dovere” la difesa della patria, riflette esattamente il pensiero politico e cattolico di Emmanuel Mounier, che avrebbe esercitato grande influenza sui Padri Costituenti. Si veda anche D. Paolini, Mounier e la questione della pace, in “Avvenire” del 6 aprile 2022. Mounier ha esercitato una notevole influenza anche sul pensiero filosofico, politico e sindacale italiano del secondo dopoguerra: S. Vento, A settant’anni dalla morte di Emmanuel Mounier, in “Via Po”, Supplemento culturale del quotidiano della CISL “Conquiste del Lavoro”, 21 marzo 2020.

17 Guy Coq, Jacques Delors, Jacques Le Goff, Pensare la nostra crisi con Emmanuel Mounier. Il suo cattolicesimo di sinistra resta più attuale che mai, in “Le Monde” del 22 marzo 2010.

18 Ivi.

19 J. Conilh, Emmanuel Mounier, Roma, AVE, 1967, pp. 9-10.

20 H. Chaigne, Emmanuel Mounier, ou le combat du juste, Bordeaux, Ducreaux, 1968.

21 L. Ghiringhelli, Mounier e la persona, in RMF on line.it Varese, 4 novembre 2016.

22 Che l’essere o l’essenza dell’uomo consista nel suo essere relazionale o meglio nel suo vivere relazionalmente con i simili e con Dio, è esattamente quel che sembra non capire C. Gnerre, Mounier, il personalismo e il concetto “liquido” di persona (sulla rivista “Il settimanale di Padre Pio”, edito dalle Suore Francescane dell’Immacolata, Ostra, Ancona, anno XV, n. 5 del 31 gennaio 2016, pp. 31-33, in cui si sostiene erroneamente che quella mounieriana sia «una concezione “fluida”, “liquida” della persona», perché non è la relazione che rende mutevole la persona ma la persona che viene attuando il suo essere nella relazione o in quanto relazione. Lo statuto ontologico della persona non viene affatto violato se non in termini di revisione logico-linguistica ed è impensabile che Mounier possa essere ritenuto responsabile delle nefandezze di cui lo accusa Gnerre: «se oggi esiste una così grande confusione, nella società occidentale, e perfino nella cultura cattolica e dentro la stessa Chiesa, a proposito di quel che è giusto o sbagliato, lecito o illecito, da un punto di vista morale, specialmente di fronte alle sfide inaudite di una scienza e di una tecnica totalmente sfuggite alla progettualità razionale, e divenute fini “razionali” esse stesse – sfide ad andare sempre più lontano, ad osare sempre di più -, ciò lo si deve anche alla distruzione del vecchio concetto sostanzialista di persona ed alla sua sostituzione con una fenomenologia ridotta all’epifania del frammento, al culto del singolo istante, all’adorazione della scintilla vitale. Cioè, lo si deve anche al personalismo “cristiano” fondato da Emmanuel Mounier», ivi. Qui il problema è logico-semantico prima che filosofico o teologico. Peraltro, la fenomenologia è scienza dell’essere di ciò che appare alla coscienza o nell’orizzonte intenzionale della coscienza non empirica ma pura o trascendentale: si veda F. Luciani, Verità e moralità nel pensiero fenomenologico di Edmund Husserl, in Maestri di morale, cit., pp. 19-83.

23 Soprattutto ma non unicamente da questo punto di vista, forse, uomini di diversa estrazione morale, culturale, politica e religiosa, potranno riconoscere in Mounier un maestro del terzo millennio: M. Indellicato, E. Mounier: Maestro del Terzo Millennio, in “Annali del Dipartimento Jonico”, Anno VI, Bari, 2018, pp. 127-134.

24 Per una ricognizione giuridico-culturale sul principio di laicità nella moderna storia francese, può essere utile vedere V. Pacillo, Per sempre giovane. La laicità nel dibattito culturale francese: scrittori e politica ecclesiastica da Victor Hugo a Annie Ernaux, Modena, Mucchi Editore, 2024; si veda anche P. Cavana, Interpretazioni della laicità. Esperienza francese ed esperienza italiana a confronto, Roma, AVE, 1988.

25 Ho dedicato un articolo allo Stato laico francese sotto la presidenza del socialista François Hollande: F. di Maria, La barbarie laicista francese, in sito on line “Fogli mariani” del 25 gennaio 2014.

26 AA.VV., Ripensare la laicità, a cura di G. Lingua, Pisa, ETS, 2011; A. Rizzi, Laicità. Un’idea da ripensare, Rimini, Pazzini Editore, 2004. Va altresì precisato che anche tra i cattolici europei non esiste un’unanimità di visione e di giudizio sul concetto-valore di laicità: AA.VV., La laicità dei cattolici. Francia, Spagna e Portogallo sul declinare del XX secolo, a cura di I. Biagioli e A. Botti, Roma,Viella, 2018.

27 A. Savignano, Quale cristianesimo dopo la cristianità?, in “Avvenire” del 7 maggio 2022.

28 Non si sarebbe posta questa domanda pur essendo autore di un importante libro intitolato proprio: Agonia del cristianesimo?, Vicenza, La Locusta, 1962, nell’originale francese costituiva il primo capitolo di Feu la chrétienté, Paris, Seuil, 2 voll., vol. I, pp. 9-23.

29 V. Rapetti, Tra laicità cristiana e religione civile. Note sulla trasformazione del mondo cattolico italiano, in “Quaderno di storia contemporanea”, ottobre 2006, n. 39, p. 84 e sgg. Si vedano anche S. Ferrari, La laicità asimmetrica. Cristianesimo e religione civile in Europa, “Il Regno-attualità” n. 6, 2006 e G. Frosini, Laicità e mediazione culturale, Torino, Effatà, 2006.

30 Intervista di Cécile Chambraud a Philippe Portier, Macron, cattolicesimo e laicità, in “Le Monde” del 12 aprile 2018.

31 Ivi.

32 Ivi.

33 M. Neri, Macron: ridefinire la laicità, in “Settimana News” del 26 giugno 2018.

34 Ivi.

35 Nella misura in cui la laicità tende ad assolutizzare la sua autonomia critica rispetto ai saperi religiosi, rischia anch’essa di assumere pretese religiose, nonostante non manchi chi, da un punto di vista totalmente ateo, cerchi di negarlo: A. Copson, Laicità. Politica, religione, libertà, Roma, Nessun dogma, 2008.

36 La pacificazione evangelica non è moderata come quella politica, ma radicale, anche se in modi molto diversi, talvolta molto difformi da quelli che caratterizzano talune prese di posizione dell’attuale pontificato: A cura di C. Sardo, Sfidare il realismo. Politica dei cristiani e radicalità evangelica, Bologna, Marietti 1820, 2024.

37 In tal senso, forse eccessiva è la dicotomia profezia-politica riferita a Mounier nel libro di L. Nicastro, Profezia e politica in Emmanuel Mounier. Nucleo strategico del pensiero utopico del Novecento, Trapani, Pozzo di Giacobbe, 2012, p. 9 e sgg. Per Mounier, la profezia ha il compito di cogliere e denunciare anomalie e abnormità della prassi politica e statuale in rapporto ai bisogni e ai diritti umani e morali della persona umana ed è quindi funzionale ad una inesauribile trasformazione qualitativa dell’azione politica nella storia. L’impegno politico mounieriano è un impegno tanto concreto e basato sulla collaborazione di sensibilità diverse ma accomunate dallo stesso appassionato interesse per la libertà e la dignità della persona, quanto profeticamente rivolto a rimuovere le cause materiali e spirituali che ne impediscono la liberazione e la piena affermazione esistenziale: G. Coq, Mounier: L’engagement politique, Paris, Michalon Éditeur, 2008.

38 R. A. Ventura, Esprit, novant’anni dalla “parte giusta”, in Rivista “Vita e Pensiero” del 24 settembre 2022. E’ vero che Mounier volle concepire la sua rivista come organo filosofico-culturale di una concezione pluralistica del sapere e della società, ma altro è il pluralismo mounieriano fondato sul concetto cristiano di persona irriducibile a qualunque assoluto terreno come la storia, l’economia o lo Stato, e ancorato ad una apertura esistenziale alla trascendenza, altro il pluralismo di chi, come Macron, riconosce il pluralismo delle idee e delle fedi religiose esclusivamente nel quadro di uno Stato forte e dirigista di stampo neoliberale e neoliberista in cui l’autonomia della persona è messa in realtà a dura prova e la sua libertà morale possa sussistere solo nei limiti delle libertà formali consentite da un’amministrazione laica ma neutrale ed equidistante sul piano valoriale rispetto a tutte le componenti civili, culturali e religiose della comunità nazionale: uno Stato che rifugge da princìpi identitari rigidi o stabili e rimane aperto ad una specie di identitarismo fluido in cui si possano tenere presuntivamente unite le molteplici identità presenti nella nazione. Si può vedere, sulle idee etico-politiche in realtà abbastanza vaghe e ambigue di Macron, l’articolo di Nicolas Truong, Olivier Mongin: “Il macronismo non esiste”. Il Presidente Francese visto da un caporedattore della rivista “Esprit”, in “Le Monde Idées”, 26 maggio 2017. Macron, restando sulla scia della tradizione imperiale francese impersonata nel 900 da De Gaulle, si distingue come esponente di un pragmatismo politico cinico e spregiudicato ed incarna un modello di presidenzialismo autoritario e di potere politico tecnocratico, che non può non tenerlo a considerevole distanza da un impegno umano, politico e religioso come quello che avrebbe profuso Emmanuel Mounier: A. Vittoria, La presidenza Macron. Tra populismo e tecnocrazia, Sesto San Giovanni (Milano), Mimesis, 2021; S. Gentile, Macron bifronte. La Francia di Macron fra populismo e sconfitta della «gauche», Milano, Franco Angeli, 2019 U. Coldagelli, Macron. Il sogno di una nuova Grandeur. Tra ambiguità e speranze, Roma, Donzelli, 2019.